|

何以为“新”——新媒体艺术的形式、意识及当代思考

新媒体艺术已然成为中国当代艺术领域不可忽视的一门显学。就目前的状况而言,作为学科的新媒体艺术早已在各个艺术院校的教学体系中占据了一席之地,作为研究对象的新媒体艺术展览更是成为了各个美术馆宣称前卫的态度标尺。实际上,中国当代艺术对于新媒体艺术的媒介属性定位是比较宽泛的,更多地是相对于国、油、版、雕等传统艺术媒介而言的,因此在对媒体之“新”进行定位时也时常包括电子艺术、灯光艺术、动态艺术等边界模糊的“新”媒体,甚至于时而包括了行为艺术。严格来说,按照美国新媒体艺术理论家马诺维奇(Lev Manovich)在《新媒体语言》一书中对新媒体技术所下的定义:所有现存媒体通过电脑转换成数字化的数据、照片、动态形象、声音、形状空间和文本,且都可以计算,构成一套电脑数据的,这就是新媒体。同时,从国外学术界对于新媒体艺术的线索梳理来看,美国艺术批评家迈克尔·拉什(Michael Rush)所著《新媒体艺术》一书实际上把新媒体艺术的文脉追溯到上世纪60年代的西方多媒体表演和录像艺术。以此观之,在中国当代艺术的语境下,新媒体艺术的创作渊源应该从1990年前后的录像艺术开始。1988年,张培力作为中国新媒体艺术第一代艺术家中的代表性人物以录像的形式录制了一件时长达180分钟的作品——《30×30》,记录了一片玻璃被反复摔碎又粘合的过程。两年后的1990年,德国汉堡美术学院学者到访浙江美术学院(现中国美术学院),并在浙江美院放映了当时一批西方艺术家的录像艺术作品。这一事件既是西方录像艺术第一次在国内出现,同时也极大的激发了中国录像艺术的发展。 时至今日,从单纯的录像艺术到形式丰富的新媒体艺术,中国新媒体艺术创作在形式语言层面实现了不断更新乃至于叠加的效果。达成这一效果的原因有二:其一,从技术发展的客观角度来看,媒体技术的更新换代为新媒体艺术创作不断提供了新的技术可能;其二,从创作主体的主观愿望来看,当代艺术家,尤其是青年艺术家也乐于尝试多种媒体,以求在艺术形式上实现突围。前者追求媒体技术在纵深维度上的艺术表达。以技术之新拓展艺术之新,虚拟现实的、交互的、可穿戴的、沉浸化的、赛博空间的,甚至是增强现实的一系列作品陆陆续续出现在中国当代艺术的文脉现场。后者在横向的广度上追求媒介的综合性。这也成为艺术家们常见的一种创作策略,既表现为对新媒体的运用,也表现为多种媒介的混搭,以至一件作品在运用新媒体的同时还可能拥有雕塑、装置、绘画、行为等语言形式中的两种甚至多种,从而形成“新媒体+”的媒介特征,构成一种复调式的艺术媒介形式,建构起所谓跨媒介和全媒介的艺术创作倾向。

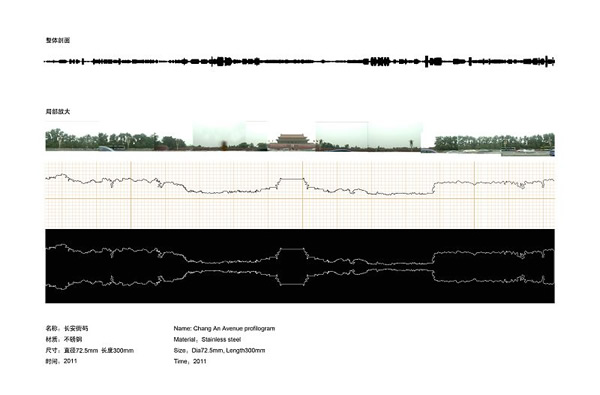

缪晓春,《死亡胜利》,400×400cm,布面丙烯,2015 艺术家对于上述两条创作途径的探索也试图在回应新媒体艺术关于形式的本体问题。实际上不难发现,新媒体艺术首先是一种超媒体(Hypermedia)的形式。其中包含了多媒体和超文本(hypertext)的双重含义,艺术家在不同媒介间建立稳固的链接,使观众藉此可以流畅地分享创作者的检索路径。也因为超媒体状态的存在,所有传统艺术媒介得以在新媒体艺术的层面上实现黏合和混搭。这就是上文所提及的“新媒体+”的媒介特征。其次,新媒体艺术是一种流动的形式。动态化和进行时是其常见的形式状态。从发轫于1960年代的控制论艺术和系统论艺术开始,到当今的网络艺术,对过程的重视向来是新媒体艺术的形式特征。如今许多作品营造的赛博空间中游牧和非线性的状态更加反映了新媒体艺术的流动形式。再者,新媒体艺术是一种去中心化的协商性的形式。大量交互性和网络参与性作品削弱了创作主体的价值,使艺术家让渡出作品构建的权力,实质上是对于创作权力分配的协商,是一种民主化的形式。与其说是通过媒介技术展现主体价值,毋宁说是让主体融于对话之中,是对中心的消解。最为重要的是,新媒体艺术的形式亦是一种元形式。套用WJT·米歇尔关于图像理论的经典论述,这是一种“关于形式的形式”。在技术前卫主义的引领下,媒体技术如今已经完全裹挟着我们的日常生活,称之为后现代文化中的“媒体的转向”亦不为过。在《新媒体:从博尔赫斯到超文本链接标示语言》一文中,沃德普-福林(Noah Wardrip-Fruin)和蒙特福德(Nick Montfort)提出“新媒体是元媒体”的概念,即指新媒体是一种可以自我指涉的媒介手段。因此,我们大可将新媒体艺术本身看作是一种艺术形式,它不仅以形式的手段承载着它的媒体技术,更以形式的手段进行着自我阐释。超媒体的形式、流动的形式、去中心化的协商的形式、元形式,最终可以归纳为一种超形式(Hyperform)的艺术形式。在这一创作形式的浸淫下,许多艺术家的非新媒体作品也体现出了鲜明的新媒体意识。 回到中国当代艺术的语境中,缪晓春由其动画而衍生的绘画作品,张小涛由其影像而衍生的装置作品都很好的诠释了上述观点。这些绘画和装置在材质和语言上完全不能被定义为新媒体艺术,但划归到新媒体意识的衍生作品显然非常合适。这种在作品中反映新媒体意识的艺术家不乏其人,比如在唐晖2013年创作的一批机械装置和其平面绘画间的关系中也能窥见端倪,他的作品体现出数字化的精准和可变,以非新媒体的方式呈现着新媒体的观念特征。从这一角度看,史金淞的雕塑作品《长安街码》是明显带有新媒体观念的雕塑作品。乍看之下,《长安街码》单纯是一段由不锈钢铸造的雕塑,实则是通过数码摄影来获取长安街街景的图像,并对拍摄建筑物的高低数据进行扫描,进而翻铸成柱状雕塑的形态。回到理论家马诺维奇对新媒体技术总结的五大特征——数字表现、模块化、自动化、可变性、文化转码——上述的这些非新媒体作品从不同角度反映出这些新媒体技术特征,并折射出艺术家浓厚的新媒体意识。这种意识的流露和相关艺术创作实质上是一种类似于“湿件”(wetware)的定义。在计算机专业用语中,湿件特指除软件和硬件以外的其他“件”,即指人脑,进一步指储存于人脑中无法与拥有它的人分离的能力和知识。只要当代艺术的创作者拥有新媒体技术的“湿件”,并自觉运用这一“湿件”进行创作,就会为其作品提供一种新媒体层面的审视维度,从而将新媒体艺术的研究外延扩展到非新媒体作品的范围内,实现传统媒介和新媒体的意义交流。

史金淞,《长安街码》 1999年,批评家罗萨琳·克劳斯在《架上绘画的危机》中提出了“后媒介境遇”的命题。在克劳斯看来,当代社会中的媒介(medium)一词,其内涵已经迅速的扩大,并进入到一个复数形式的媒体(media)的状态,包括传播、交流、信息储存等工具。从单数形式到复数形式的转变必然导致艺术媒介自身独特性的丧失。而媒介的独特性(medium specificity)正是格林伯格现代主义形式批评的核心概念。在格林伯格的论述谱系中,现代主义艺术的边界其实就是媒介的边界,现代艺术的特征所反映的就是媒介自身的特性。以至于他在《抽象主义绘画之后》一文中宣称,一块绷着画框的白布挂在墙上也是一件现代主义绘画作品,因为它保持了绘画艺术平面性的媒介特征,只不过并非是一件成功的作品。当格氏的媒介理论面对着这样一种虚无主义阐释困境的时刻,媒体艺术开始进入到艺术史的书写范畴中。整个60年代,依托于电脑技术的发展,西方前卫艺术逐渐形成了一支以科技作为形式载体和艺术语言的创作类型。在这一形势的推动下,前卫艺术全面进入以多媒介共存,跨媒介创作的媒体艺术时代。这种潮流一方面呼应着瓦格纳、莫霍利-纳吉、未来主义运动在上世纪初践行的一系列多媒介并存的艺术实验;另一方面也疯狂地吸收着各种科技手段。需要注意的是,新技术的利用固然有助于媒体艺术的形式表达,但新技术的运用也带来了相应的美学问题。随处可得的媒体技术让艺术创作的门槛变低,技术手法的同质性严重,艺术语言体现出均质化态势。信手拈来的手机摄影日益被艺术界所重视,时长在数秒到若干分钟不等的短视频堂而皇之地进入展厅,互联网艺术作品成为普罗大众与艺术家共同参与创作的范本,“人人都是艺术家”的艺术乌托邦大有成为现实的可能。但是“人人都是艺术家”也就意味着人人都不是艺术家。因此,拒绝一味沉迷于媒体之中,保留对于媒介的好奇和渴望,成为当代新媒体艺术创作值得思考的重要问题。 从艺术媒介史的发展角度看,新媒体作为一种艺术媒介工具,它在实质上和以往一切艺术媒介并无二致。如果一味追求媒体技术之“新”,必然会陷入到技术前卫主义的窠臼内无法自拔,因此技术之“新”不能看作是新媒体艺术的根本目标。但新媒体又与以往任何一种艺术媒介有着本质区别。因为当代社会早已成为媒体的社会,这是以往任何时代的艺术媒介都不具备的社会背景。由此产生的新媒体思维方式,投射到艺术作品中,它就不仅仅是新媒体艺术的,更有可能影响到一切媒介的艺术形式。在这些作品的背后,我们应该看到新媒体时代对于人类思维方式的重塑,以及在艺术上呈现出的一种新美学。它涉及到数字化、精确化、共存和共享。换言之,这才应该是新媒体艺术之所以能够称之为“新”的根本原因。 2017年12月26日

《九重天》,装置形象,来自张小涛影像作品《三千世界》 原文发表于《收藏拍卖》杂志2018年第一期,有改动。 作者:石冠哲,策展人、出版人,长期从事当代艺术方面的展览策划和理论研究工作。 |