|

著影日常:毛旭辉的图像经验时间:2018-02-13 毛旭辉用为不同的日常之物做“肖像”的方式对社会变化和个人存在进行回应。大毛给物作“肖像”,但不是画静物,而是“物语”,借用日本的“物语’”,意思就是故事和叙事。这个故事不仅仅是那些日常物什的故事,也是大毛的甚至是社会的故事。 ——高名潞《大毛物语:灵魂的造像》,2010年 日常性给了我非常真切的启示。所谓的“日常性”,就是说艺术家描绘了普遍而平凡的生活。题材来自日常生活的物品、形象和情景。对这些日常生活的描绘,渗透了艺术家非凡的敏感性和对事物及人生长时期的思考。培根、巴塞利茨、古斯顿的绘画都具有“日常性”的特点。他们并不是那种碰到什么就画什么的人。他们也不是在做写生课程。他们抓住了日常生活中各自偏爱的那些部分和片断。日常生活是不断变化所形成的海洋。尽管它有许多古老的规律和节奏,但它总是无法穷尽的。一个人是无法穷尽的,但艺术家能够从自己“占有”的那一部分资源创造出一种独特的世界。一个与现实(日常生活)有关,又有所超越的精神世界。这个世界是艺术家对客观现实和人生总的看法。 ——毛旭辉《绘事有思》,2012年 康德(Immanuel Kant,1724-1804)说“艺术”作品是通过形式来制造审美快感的作品,克莱夫·贝尔(Clive Bell,1881-1964)说“艺术”是有意味的形式,他们都强调了色彩、线条等形式要素的独立存在即能触发审美情感的功能,却也刻意强调了“形式”与“内容”的对立,宣扬纯粹物理性运动产生的审美意味,从而回避“经验”与“意味”的伴生。“经验”就是内容,是形式审美的心理基础,也是形式语言的组织规律。换言之,经验即是日常情感,是以叙事、记载、传达信息、表达思想、宣扬道德为目的的,尽管不免现实的、功力的目的,但与完全非公立、完全超越的审美情感的形而上相比,日常情感才是更容易被唤起,更容易被理解的情感方式。这样悖逆克莱夫·贝尔的审美理论不一定正确,然而,笔者坚信在艺术形式的审美创造中,没有绝对二分的形式与内容,也没有绝对二分的日常情感和审美情感,艺术作品的形式语言即可视的内容,艺术作品的内容即形式的意蕴。日常情感或者说日常经验,可以是渺小的、平凡普通的,也可以是伟大的、轰轰烈烈的;可以是敏感的、易碎的,也可以是坚不可摧的、永恒的。“日常”从词义上理解,本身就是“永恒”的意思,出自《宋史·乐志十四》:“乾健坤顺,羣生首资。日常月升,四时叶熙。”日升月落,四时交替是宇宙的永恒规律。无论何种审美体验,都取决于形式构成和情感生成的方式。 “日”“月”已经悄然将经验的属性从规律引向了具体的物,物是日常最朴素的证明,当然,物也是“日常”的高度概括。在我国文学史上,“咏物言志”或“托物言志”的艺术创作手法有着悠久的传统,按照南宋理学家朱熹的推论,《诗经》“六义”中的“兴”即是“先言他物以引起所咏之词”的创作手法。南北朝文艺理论家刘勰在《文心雕龙》中言:“应物斯威,意物吟志”,物是主体与世界联系的客观证明,哪怕微不足道,但是最真实的,也是最亲密的。在西方文学中,经常采用的“象征”修辞,也是一种借具体事物、形象,表达某种抽象概念、思想、情感的创作方法。都是借物以抒情,都是赋予某种意象以人格化特征,借助这个具体之“物”,使表达更生动、更巧妙、更具有感染力和说服力。不同的是托物言志在文化意义的传达上比象征更明确,而象征的不确定性恰恰是符合日常的丰富性和变化规律的。 开篇引用古今中外的艺术理论铺垫毛旭辉的图像经验,似乎是在找噱头,然而事实是,毛旭辉的艺术创作就是对日常的礼赞,是借物的形式表达主体意志的狂欢,同时也创造了以物为形式的意味。正如毛旭辉所言,“日常性”给了他非常真切地启示,日常性就是现实的真实。街道、百货商店宿舍、盘龙江边的夜晚,躁动的或冷峻的人体,红砖砌起的楼房,杂乱的小区,药瓶、可乐、剪刀以及倒下的靠背椅……一系列日常性的物品在毛旭辉的画面中象征着安宁、真实、炽烈、肃穆、孤独、悲伤、权力、永恒等人文色彩。平凡什物在文化质感中折射出尊贵和光荣,尤其相较一切权力阶级所鼓吹的伟大的行动、理想和事业。文学家歌德(Johann Wolfgang von Goethe,1749-1832)说:“紧紧抓住现在。每个状况,甚至每个瞬间都具有无尽的价值,因为他们代表了永恒。”现在即当下,当下通往永恒?这是一个哲学话题,有完善的论证体系。但它的重心在于,它指出了瞬间通往永恒的媒介,那就是“瞬间”和“状况”本身,是证明它们存在和的确发生过的具体的物的证明。毛旭辉的“物”就是“他”的证明。

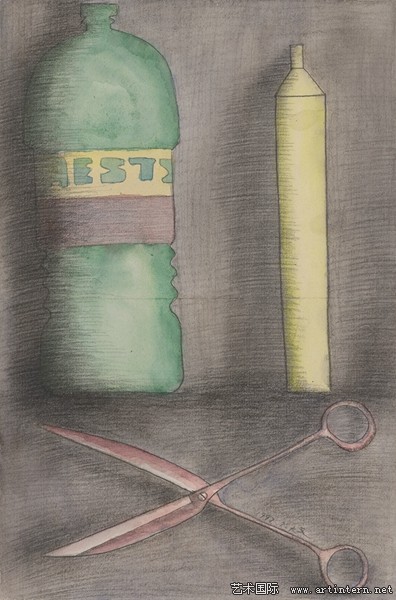

《日常史诗·啤酒》40x55cm,纸本水粉,1993年 《日常生活是重要的》是毛旭辉作于2013年的一段手记,他说:“形而上的困境,要用形而下的日常生活来化解。它不一定能找到答案,但可以缓解。不用僵持在前沿的悬崖上,人只要想到有神的伟大,把自己放低没有什么不妥。何况日常生活是我们作为人的基本存在方式,一个健康的人都会热爱日常生活,也就是说热爱巿俗的人生。这并不妨碍对形而上、对神的思考和靠近。我觉得要是因为对形上的思考过分,就是发生了对形下生活的厌倦,这会把我们人生弄得很悬, 一旦失衡会毁掉自己的人生。日常生活是作为人的支点,形上是一个远方的召唤, 它的意义是对人生的充实。尽管它是一个空。这个空的作用是调节过于繁琐的日常生活,因为有空,我们才可以看清生活的意义。”这似乎是他对之前三十多年的绘画工作始终关注日常图像的解释,他是在日常中寻找破解精神困境的答案。也如,毛旭辉在1994年3月的手记中所言:“绘画对我而言,是指留下那些难以忘怀的东西,这些东西是由形象保留下来的,通过绘画它们留了下来。当我不知道画什么的时候,就要经过一段时间沉默,去审视我的内心。最终我得回到内心中最深入的那些形象、情调、感觉。当再次找到这些东西时,工作便会继续下去。”这个时期,是他“日常史诗”系列作品的创作高峰期,椅子、剪刀、钥匙、茶杯等日常物象的形象在他的画面越发明确和突出。这些日常用品的不可或缺,也是艺术对于生活的不可或缺,是创作对于艺术家的不可或缺。 当剪刀和靠背椅被抽离成一种单纯的形式,或打开或收拢,或倒立或斜放,或完整或肢解,或茕茕独立,或将它拼贴在各种现实生活的场景中,或唯美或怪诞,“剪刀”的原型依然是母亲或握在手中,或放在针线筐中的那把剪刀;“靠背椅”依然是厅室中那把“家长”的座位,或者是画室中那把毫不起眼却不可或缺的工具。超越日常的是,它们带着毛旭辉的喜怒哀乐,被赋予“现代主义”的各种隐喻。毛旭辉说:“当我成为一个艺术上的现代主义者之后,马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp,1887-1968)这个人和他的创作一直折磨着我,他把现成品命名为艺术,宣告了绘画的末日,他似乎说采用何种方式并不重要,而在于你的观念,当然如果把他的折磨转换为激励,那将在艺术上获得更大的自由,有时我会想既然一个‘小便池’能成为艺术,那一把剪刀也有充分的理由成为艺术。把剪刀画出高贵的感觉何尝不可?把它作为一种权力的象征又何尝不可?今天许多人将偶像世俗化,作为一种讽刺的对象,而把一个日常用品提升到一个它实际并不存在的位置上何尝不可?所谓的‘日常性’,就是说艺术家描绘了普遍而平凡的生活。题材来自日常生活的物品、形象和情景。对这些日常生活的描绘,渗透了艺术家非凡的敏感性和对事物及人生长时期的思考。”(毛旭辉《绘事有思》,2012年) “非凡的敏感和对事物及人生长时期的思考”赋予毛旭辉精神焦点——私人空间与社会权力的矛盾批判。1966年,读小学四年级的毛旭辉接到了两个“通知”,一个是学校停课,另一个是父亲被打成“走资派”,被监禁在工厂里劳动和批斗。这或许是他人生中第一次与公权力的“正面”相遇。接下来的日子就是躲避武斗,直到1971年3月,被分配到昆明市百货公司鞋帽批发部,才重新迎来相对稳定的生活状态。这段期间除了集中开会、学习、读语录,也发展了自己的兴趣爱好,能够经常与工友聚在一起唱歌、抄歌,学习手风琴、吉他等乐器,并通过向人请教和自学的方式学习素描和水粉色彩,能够画风景、静物和人物肖像。为自己画了几张青春少年的自画像;在昆明市百货公司鞋帽批发部(宝善街)工作期间,画了大量附近街景,如同仁街、宝善街、金碧路、南屏街和东风路,今天成为老昆明的宝贵记忆。直到1977年恢复高考,考入昆明师范学院美术系(后改为云南艺术学院)。这段大学前的集体生活是活泼而丰富的,但是每晚的“学习会议”又是单调而乏味的,这是毛旭辉对集体生活的早期感知。然而大学阶段同学之间的“小动作”,学校对学生意识形态的控制和监视,以及大学毕业后重新进入单位集体生活的被窥视、被传播等种种不快,使他始终对集体生活充满疑惑和恐惧。在成长过程中遭遇的家长意志、师长意志、领导意志也更加重了他对权力的焦虑和反思。“私人空间”“权力的词汇”“家长”“剪刀”系列作品都是他对人生和历史的见解,对人的状况和处境的关注,是在对权力的反思和批判的基础进行的创作。 批评家王林对毛旭辉“权力的词汇”等相关作品的评论是:“对毛旭辉创作来说,精神焦点是极为重要的。艺术家作为生存者被抛进现实境遇中,你别无选择,但面对生活有人幻想有人逃逸,人的价值正在敢于去直面生活的本质。艺术家不是现实生活和历史情境的票友而它们是认知者与批判者。正是在批判的意义上艺术才能超越被动的决定论而成为自由意志的产物。这是精神的自由也是精神的凝聚,而艺术语言不过是精神表达方式。毛旭辉作品在精神上的专注性和语言上的自由度不仅证实了画家的道义感和责任心,也同时证实他自己的的艺术才华和创作实力。”(王林《九十年代的中国美术》,1993年)事实上,毛旭辉对权力的问题的批判正是因为无法逃离“现实”而做出的反击,从日常中来勇敢回到日常中去,带着冷静旁观的痛苦和责任。 毛旭辉说:“我以为对权力问题的关注和探讨就是试图对深层问题的切入。权力的日常性导致它的存在普通到你感觉不到的程度。的确我们对它了解多少?有多少人是思考了它的意义而在使用它或服从它,支配别人或受其支配?权力与生存、权力与经济、权力与地位、权力与国家、权力与社会的进程和变迁、个人的心理、人性……这些问题是那些使用它承受它的人搞清楚了的吗?我本人亦如此,对它非常迷惘。作为一个艺术家,其它广泛存在的社会权力暂且不谈,单就文化领域而言,那种文化的权力你是能经常感受到的。它可能来自文化中心的压力,来自某种理论的压力,来自批评领域的压力,来自印刷品和新闻的压力,来自其它文化的压力,这些都是普遍存在的现象,似乎没有什么领域不与权力发生关系。”(毛旭辉《家长系列——权力的词汇》,1993年)于是,权力在日常生活中具有了各种各样的代名词:家长、剪刀、靠背椅、钥匙、茶杯……毛旭辉的工作就是戳破权力的假面,以日常经验为模本,给权力的代名词作“肖像”;以艺术之名为战场,捍卫个体的精神自由。

《梦》31x39cm,纸本水彩,1985年 金碧商店、夜晚的董家湾 1982年1月,毛旭辉从云南艺术学院美术系油画专业,被分配到昆明市百货公司金碧百货商店工作。这是毛旭辉的愿望是相违背的,因为他本来设想无论好坏自己总会被分配到一个文艺工作或专业对口岗位上,然而“权力”却给了他一生闷雷,被分配回了考大学之前的原单位。幸运的是,经过这次分配,他的工作性质由工人转为干部,并且有了自己的办公室,也分到一间位于董家湾的宿舍(虽然是集体宿舍,但室友不是经常回来住),工作的内容也不再是搬运工、仓库保管员或物价员、统计员,而是,负责橱窗设计和宣传工作,也能算是学有所有。平时没有工作的时候,他就在办公室画画,多是画一些纸本作品,《办公室的椅子》《办公室的窗口》《读书》等就是在办公室的写生作品。金碧百货商店在金碧路和护国路交叉口,而宿舍在潘家湾,上下班要经过盘龙江、拓东路、塘子巷、得胜桥、白塔路、拓东体育中心等一些老昆明地标,这条路线图上经常会看到他写生的身影。 1982年,毛旭辉在高考前就结实并在大学阶段保持通信的张晓刚,从四川美术学院毕业回到云南找工作后被分配到昆明市歌舞台;潘德海从东北师范大学美术系毕业自动申请分配到云南,于是被分配到毛旭辉母亲工作的云南省地矿局子弟中学,很快便与毛旭辉、张晓刚等人结识;毕业留在四川美术学院教书的叶永青也经常回来昆明找毛旭辉、张晓刚。还有更多聚集在这个城市艺术青年,大家经常约在毛旭辉、张晓刚或潘德海的宿舍,喝酒、吸烟、聊天,喝多了就在盘龙江边、在潘家湾的路灯下像幽灵一样游荡,因为他们都有着作画家的强烈愿望,却又各自陷入现实的羁绊中不知如何解脱。 这是他们作为艺术家的真正芳华,尽管当时都已接近而立之年,却是激情燃烧岁月的真正开端。他们把工资的大部分拿来买书,《外国文学》、《外国文艺》、《美术丛刊》、《世界名画》、歌德、卡夫卡、泰戈尔、马雅可夫斯基、川端康成……哲学、文学、美术、音乐都是他们求知若渴的读本,互相传阅,共同探讨。毛旭辉的习惯是一边读书,一边摘抄,抄诗歌、抄文章、作插画,一本又一本。他也养成了写日记、写诗的习惯。或许正是这些良好的记录习惯,配合他不断丰富的知识视野,把他一步步推向深思,成长为一个深刻的,充满痛苦的艺术家。 1982年3月至5月的北京是全国艺术家的圣地,“韩默藏画五百年名作原件展览”、“日本版画展览”、“德国表现主义油画展览”在这里举办,这是国内艺术家们可以近距离观看西方艺术原作,特别是现代主义艺术原作的大好时机。4月,毛旭辉向单位请假进了京。4月13日,在北京中国美术馆观看“日本版画展览”,并购买了展览画册;观看“韩默藏画五百年名作原件展览”,第一次看到包括米开朗琪罗、拉斐尔、伦勃朗、鲁本斯、安格尔、柯罗、米勒、莫奈、德朗、德加、西斯莱、雷诺阿、毕沙罗、莫罗、布丹、高更、梵·高、夏加尔、毕加索、莫迪格里阿尼、安德鲁·怀斯、恩索尔等西方大师的绘画原作;4月14日,在北京民族文化宫参观“德国表现主义油画展览”,看了“桥社”“蓝骑士”和“大都市表现主义”的作品,深受影响。这些作品,使毛旭辉兴奋不已,不仅在笔记本上抄下作品解说,记下对作品的理解和观赏体验,还画下部分作品的构图。其中有一段关于表现主义艺术家的作品是这样写的:“表现主义画家的作品,表明了油画是最能表达作者的情绪和当时作画的真实感受,表达一定的气氛和色调所包含着的思想和诗意,绝不是孤立的脱离对象和自然,脱离真实和具体的内容。”他还得到一本《德国表现主义油画》画册,收藏至今。 这次北京之行对他的影响太重要了,特别是表现主义画家的作品,就像一部启示录,有将虎兕引出柙笼的力量,把他从痛苦、彷徨的境地引向豁然开朗。从北京回到昆明后,他的画面发生了明显变化,开始采用表现主义语言方式进行创作。《夜晚的护城河》《酒后漫步在护城河岸》《走在夜晚的东风东路》《在董家湾的自画像》《夜晚的董家湾》《董家湾的路灯》等等一批作品成为他从北京回来后的第一批油画作品,同时还画了《路灯下的人》、《窗前的女子和夜晚的路灯》等一批素描、速写作品。这批作品不仅是对游荡在这个城市的夜空下的充满艺术理想的哥萨克的生活状态的描述,也是对表现主义甚者说现代主义艺术的语言实验,由此,画家将艺术的表现对象聚焦在对个人生活空间和精神世界的观照。 红色人体 1982年至1987年之间,毛旭辉创作了一系列关于“爱”“女人体”和“私人空间”中的两性关系的作品,从甜蜜到痛苦,从热烈到冷漠,他的第一段家庭生活就是在这样的轨迹中结束的。初尝爱情,对于毛旭辉而言就是“在模糊中展开的一朵朦胧的爱意之花,罪恶之花”,在这朵朦胧的罪恶之花的诱惑下,发生“盲目的撕扯,无知而又生动。”大学三年级,毛旭辉与同班同学恋爱了,可是毕业分配的时候,她被分配回考前地曲靖,为了能够改变这种分离的境遇,他们去找院长求情,希望学校照顾他们的恋爱关系,把她留在昆明。然而他们的愿望破灭了。接下来要做的就是办理结婚登记,以正式的夫妻关系申请工作调动,把妻子调回昆明。于是他们1月份毕业,3月份就登记结婚了。然而,这种两地分居的关系一直持续到1983年底。在这两地分居的关系中建立起来的夫妻关系,就意味着要承受思念、孤独和欲望的折磨,再加上妻子因为成长环境的影响而形成的忧郁、冷峻、克制以及缺乏安全感的性情,使毛旭辉越来越压抑,在生活的摩擦和矛盾中,这种来自本能的压抑战胜了情感的需求。 毛旭辉在1982年至1983年的日记中,对爱和性做了深刻剖析,甚至是在夜梦中,也无法摆脱性爱关系的困扰,这对于年青的生命确实是巨大的痛苦。他在1982年7月3日的日记中写到:“昨晚一场巨梦,一伙盗贼来窃商店,先派了一个美女压在我身上,当我从梦中感到一阵无与伦比的温暖,一种女性特有的温暖,我屈服了。我听见有人撞进我防卫的地界,任意从货架上拿走商品,我想打开压在我身上的这个魔女,但又想多延续一刻这样的享受,她完全赤裸地压在我身上,她用她丰满的双臂夹着我的头,我感到了她两个乳房中间心脏的跳动,我完全被征服了……过后,来了许多同学、朋友,还有我的爱人。最后发生自杀、审判。”这是怎样的一种性与爱、道德与责任的矛盾思考,导致一个热血青年的夜晚做出这样的梦魇? 时光消磨中,毛旭辉也在性与爱的矛盾中越陷越深,并记录在这一时期的日记中:“诗人和世人真是一些骗子,他们使你相信你需要感情,其实你所需要的是这尖锐的、消蚀的,有点可怖的肉感。……所谓亲密就是两个人互相暴露自己,对这一个人是美味佳肴,对另一个人可能就是毒药,是取乐的机器。”“用纯粹的肉感的火,去把虚伪的羞耻心焚毁了,把人体的沉浊的杂质溶解了,使它成为纯粹。”但是没有感情的性爱又是缺乏动力的,甚至是麻木的和恶心的。“现在的人在施行性爱的时候,他们大半的时间只觉得那是照例的行为。他们所以做,是因为他们以为那就是他们的任务。而实际上,却只有精神在兴奋,肉体是要等人去挑拨才行的。原来是因为我们的祖先们,一向在实行性爱的时候就没有过思想和了解。到了现在,这行为便渐渐变为机械的、麻木的、令人沮丧的了。只有一种新鲜的内心的了解,才能使原来的鲜艳恢复。在性爱中,精神是落后的。……我们现在要迎头赶上去,使肉体的知性的意识和这知性本身和谐起来,行为意识和行为本身和谐起来。这便要对性爱有适当的尊敬,对肉体的奇异的经验有相当的敬畏。” 与此同时,在艺术理想和艺术创作道路上,他与周边朋友们的境遇一样,踌躇满志却又郁郁不得志,尽管可以彼此取暖,却无法消散各自内心的苦闷;尽管可以结伴而行,投入到轰轰烈烈的美术新潮和群体运动当中,却不能改变艺术是各自为战的创作本质,同时也得不到家人的理解和认同。幸运的是他在这一切发生之前去了北京,观看了“韩默藏画展”和“德表展”,让他确认了艺术是生命表达的通道,也在现代主义的方法论中发现了打开通道的钥匙。表现主义、立体主义、达达,只要能帮助他剖析生命存在的钥匙,他都贯通了。“女人体”是欲望和痛苦的洪流,是青春之肌的呐喊;而当生命的躁动压抑到无法言说的境地,他还创作了“体积”系列作品,消解具体问题,让矛盾的混沌体在夜空中恣意蠕动、扭打,乱作一气。同时还在进行达达式的拼贴和综合材料的表达实验。 1984年3月,调入昆明市电影公司任美术师,从事绘制电影海报的工作。毛旭辉也随之搬进和平村2号昆明市电影公司宿舍居住兼工作室。之后,他用纸盒、书信、旧衣服、电影海报、画报剪贴、布片作了一系列拼贴作品。毛旭辉在1986年艺术手记中写到:“无话可说的时候,走了这样的极端,从一切概念的监禁逃离出来,你发现事物有多种含义,很多时候大家都误会了,所以不必再清高,我的一个朋友说,垃圾和夜莺一样可爱,我想很多时候就那么回事。”作品《无题》既是这系列拼贴作品中的一件样本,从印刷品中剪取的天使般的女孩肖像,被原始神秘主义的符号以及信息泛滥的报纸裹挟,都市文明与野蛮本能撞击,荒诞和分裂。引用批评家吕澎的观点来看,艺术家“出于对现实问题的困惑而感受到了一种逃避方式,即将人的行为与存在状态降低到垃圾一般的无意义水平之上,”“艺术家也本能意识到突出意义本身似乎不能构成对问题的解决,甚至意义本身已经空泛”,“画中的符号的确是艺术家潜意识层面的视觉记录,作品昭示的是人在放开无意识闸门之后出现的病理状况。”(吕澎《毛旭辉——生命的具象与陈述》,2005)

《双家长图》24x35.5cm,纸本油画棒,1991年 家长 大概从1988年夏天开始,毛旭辉投入到“家长”主题的创作。彼时他已经结束了第一段婚姻(1987年),遇到了现任妻子刘晓津,生活状态有了改善;周边朋友们的生活境遇也都向好的方向发展;1985年至1986年,与张晓刚、张隆、潘德海、叶永青等人先后组织了三届“新具像”展览,与云南美术界有了更多交流;1986年8月受邀参加了“珠海会议”,了解了全国性的现代主义艺术热潮,一系列变化都促使毛旭辉再次坚定了从事现代艺术创作的方向和自信,也激发了他更高的艺术热情。这一年开始,他一方面重新回到绘画性,研究画面的肌理、厚薄、制作、程序、用笔方式和形式感之间的规律和差别。一方面以一贯的精神欲求为主导,关注的问题重心转向社会矛盾。用他自己的话说就是:“绘画的第一个冲动是关于人的问题,然后是解决艺术自身的问题。” 自画像,是毛旭辉学画以来一直偏爱的题材,不仅记录下自己的青春图像,更是对不断阶段中的个人生存状态和生命境遇的记录。从少年饱满清秀的脸庞到青年时代因为过度的烟酒、熬夜和苦闷折磨而颧骨凸起的瘦削面孔,毛旭辉的自画像也恰恰成了一代艺术人的青春图像。笔者认为,1988年下半年,正是在自画像的练习中,毛旭辉找到了“菱形”这个早期“家长”的基本形态,脑长嘴尖,颧骨高徒,分明一种冷峻、严厉而又刻板的“主教”形象。而把赋予这个形象以“家长”之名,或者说赋予它“权力”的象征,是与他当时关注的社会焦点矛盾相契合的。1986年下半年开始,全国各地出现持续高涨的“民主热”,不断爆发各种规模的学潮事件,在这种形势下,中央政府作出了“反对资产阶级自由化”的指导思想,于是前几年兴起的学习西方现代主义文化艺术的新潮逐渐趋于平静,文艺创作的空气再度紧张起来,这种高压氛围一直持续到1992年之后才缓解。而正是在这段敏感时期,毛旭辉遇到了“家长”。 “家长”是一个不明确的所指,也是诸多能指的代言,他可以是某个具体的权威主题,也可以是压在我们精神上的某种反自由的力量,它孤独却又顽固,看似遥远却又与我们的生活形影不离,使历史长河中一个具有特殊意义的概念。1989年至1992年,是毛旭辉“家长”系列创作的高峰期,他几乎是全身心的投入其中,对“家长”的图像不断进行修正和丰富,对这个的概念的理解也越来越深刻,越来越沉重,包含了时代状况和社会中的个体处境,更包含了他对人生和历史的见解。以至于它成了游荡在毛旭辉思想中的“幽灵”,传递的总是严峻的事实,逼迫他正面责任,承受孤独。从此,以“权力”为主题展开在艺术中的思考,在毛旭辉的创作中已经持续了二十多年,不知道何时才能完结和解脱。也许正如毛旭辉常说的,“孤独是一种消极地获得自由的方式”,而艺术往往是内心孤独的人最喜欢的一种寄托情感的方式,艺术是孤独的伴侣,艺术也是自由的流放地。所以,“家长”以及后来的“剪刀”,都是一颗灵魂在现实中未敞开的秘密,是一个人在现实中未展开的行动。 “家长”系列中,“椅子”的形象也同时出现,“坐在扶手椅上的家长”或“坐在靠背椅上的家长”是毛旭辉“家长”的基本形态。“椅子”就是“位置”,“位置”生产权力,在“家长系列”作品的形式变化中,“家长”的头部越来越小,而“家长”坐在椅子上正面分开的双腿却越来越长,加深空间透视的前后对比,同时也跟椅子融为一体。“椅子”逐渐取代了“家长”的典型性,成为象征权力的更坚固、更具体的符号。在“日常史诗”系列中,“椅子”也是不可或缺的形象,甚至在2010年之后的作品中,“椅子”成为画面中唯一的客体。无论正放还是倒下,自成体系。“椅子”既是“权力”的肖像,也是毛旭辉的肖像。 权力的词汇、日常史诗 1993年,年初,毛旭辉向电影公司申请停薪留职,终于实现了作一名自由职业画家的理想。他们也在这一年搬家到棕树营小区,他在小区附近的村子租了套房子做工作室。本来应该是称心如意的时光,身体却突发各种疾病。由于整个八十年代,他们都生活在酒精的迷狂和自虐中,常常在醉倒在一瓶瓶劣质白酒的麻痹中,再加上长期因贫穷和无规律的生活造成的营养不良,他患上了十二指肠溃疡、胃炎、胆结石等疾病,需要服用大量药物,西药也吃,中药也熬。于是,酒不敢喝了,烟也尽量少抽,由于情绪不佳,话也少了。他在把自己关进屋子里调养身体的同时,也对过去的艺术创作进行反思,对当下的艺术问题进行分析和批判,并以手记的方式记录在本子上。与此同时,他依然保持着与朋友们通信这种他早已形成习惯的交流方式。 通过参加1992年10月“中国广州·首届九十年代艺术双年展”,1993年2月“后89中国新艺术”展览的经验,毛旭辉敏感认识到“波普”正在成为一种势不可挡的潮流语言,特别是在“广州双年展”上,波普大受推崇,摘取了多个重要奖项。毛旭辉肯定“波普”语言的明确性,但是对其语言的精神维度持怀疑和批判态度。他更认同批评家王林在那时提出的“深度绘画”,强调艺术的精神深度,反对表面的、直白的、流行的、浅薄的语言潮流。为了对“深度绘画”进行实践层面上的论证,王林策划于四川省美术馆举办题为“九十年代的中国美术:中国经验”的展览,毛旭辉首当其冲。毛旭辉关注的问题依然是“权力”,但是他从“家长”的抽象表现性语言转换到更日常化的权力象征上,有意对“波普”进行回应。 养病期间的“闭关”生活,他整日面对的就是茶杯、钥匙、药罐、药片、烟灰缸、书本、剪刀等杂七杂八却又异常真实的日常“静物”,这种生活状态也成为把毛旭辉的形式内容引向具体的触发点。同时出于向德国新表现主义大师巴塞利兹(Georg Baselitz,1938- )的致敬,毛旭辉于1993年创作了《权力的词汇组画》,一组八张,形象鲜明的使用了钥匙、手势、书架、茶杯、中山装、家长、文字等形象和符号,一张一个;用的是同样的颜色,黑白灰加红,色彩简单但都是采用表现主义的厚涂肌理。但是这组作品并未引起批评家们的关注和重视,他们把这组组画作为独立的八张画分别去看,显然这是一种对待“波普”艺术的观看方式。吕澎在2005年的《毛旭辉——生命的具象与陈述》一文中,对这组作品做出了吻合毛旭辉初衷的评论:“画家本身长期以来对社会、哲学以及生存本身的思考正在走向一个全新的时期:宏大的主题与叙事最后必须走向内在心灵的微观陈述。深刻的思考最后应该以诗意般的色彩和几何形体来进行描述。艺术家通过对日常经验的感知,显示出艺术家思考问题的角度以及细腻性。在1993年完成的《权力词汇》作品中,我们看到了一个熟悉而又同时陌生的世界。日常家具、门与钥匙以及肖像正成为一场视觉戏剧:表面的冷静最后在造型与色彩那里成为了明显的冲突。这可能也说明艺术家本身在这个阶段的现实状况,他必须让自己安静地面对自己的身体与心灵,而同时,他并没有给自己太多的日常的甚至是世俗化的自由。” “权力的词汇”中的锦旗、中山装、钥匙、茶杯、剪刀,以及1994年以烟灰缸、药片、旅游鞋、可乐瓶、啤酒瓶等更日常化、更微观的形象为形式客体的“日常史诗”,传达是毛旭辉对世界秩序的具体感知,对权力空间的琐碎呓语,这些琐碎而又具体的呓语就是一篇篇短赋,赋又集结成诗,一首吟游存在与自由的诗。由此来说,毛旭辉的“日常史诗”是浪漫主义的。他既敬畏权力的无处不在,又用犀利的观察和敏锐的警觉揭示了权力可能伪装成为一切假面,让它无处遁形,从而获取心灵的安慰与平静。作品《日常史诗·青岛啤酒》就是这样一个看似杂乱无章,却又各安其位的日常空间。啤酒使人松弛和迟钝,香烟使人的精神活跃,坐在椅子上慢慢思考,看着时钟催促生命老去,电视缩短了我们与世界的距离,灯光下,醒着还是睡着,都能感受到一丝温暖。我们的日常意志就是这样被分配、被引诱,毛旭辉的“日常史诗”无疑是在提醒我们,物质和享乐是价值观的堕落。 “日常史诗”并不是只局限于室内空间中的自言自语,这个主题也关注到城市建设发展中存在的一些日常问题。20世纪九十年代中国大力推进城市化进程,城市面积迅速扩大,许多老城如昆明被建筑工地包围。1993年至1997年,毛旭辉居住的棕树营小区就是这样一个被噪音、水洼、建筑废料、垃圾、尘土包围的孤岛,不仅如此,社会治安差也是非常棘手的问题,一个月可以被偷掉三四辆自行车。早上要去上班,发现自行车不在了,自行车的锁像是小偷故意留下来嘲笑车主的一样,安静的躺在地上。家家都装了防盗窗和防盗栅栏,感觉像是生活在笼子中。建筑施工、工厂生产、生活废水等,严重污染城市环境。面对这些接踵而至的骚乱,毛旭辉只能用艺术去宣泄,《棕树营小区》《不要偷我的单车》等就是对这种社会矛盾的反映和批判。

《倒立的剪刀》45x31.5cm,纸本水彩,1999年6月 剪刀 裁缝用剪刀裁切手中的布料,医生用剪刀截断新生儿与母亲连接的脐带,花匠用剪刀把园圃修理整齐,母亲的针线筐里总有把剪刀躺在那里……就是这么一个平凡的物件、普通的形象却在毛旭辉的画面中存在了近二十年。1994年,在毛旭辉“日常史诗”系列作品的众多静物中,冒出来一把剪刀,虽然与其他物品混杂在一起,却倍显乖张。1995年,毛旭辉对“剪刀”这个造型已是青睐有加,一方面,把它拼贴在各种生活场景中,如剪刀和楼房、剪刀和楼梯、剪刀和沙发、剪刀和靠背椅、剪刀和镜子、剪刀和红土地、剪刀和火把果、剪刀和孤独的人,以及被满葬在春天的五颜六色中的剪刀,营造出一幕幕超现实主义的梦幻场景,逼迫观者去凝视。《镜子里的剪刀·瓦房》就是这样一件作品,镜子中故事发生在大理,圆形的镜子柔媚多情,锋利的剪刀硬朗冷酷,再加上砖体和瓦楞的纹理交错,似乎在讲述一个错综复杂的富有神秘色彩的故事。

《镜子里的剪刀·池塘》62x51.5cm,纸本水彩,1999年10月 另一方面,他把剪刀作为像“家长”一样的独立符号提取出来,在平涂的底色上对“剪刀”进行纯粹形式的实验。打开、收拢、倒立、斜放;晦涩、温暖、明快、黑暗; 1/2把、1/3把、1/4把,支解、切割,全凭造型感觉。追求的是“剪刀”作为“形”的意义,而非叙事的意义。毛旭辉在2003年4月的一段手记中对此问题做出解释:“当我把剪刀这个造型进行分解,推到1/2或1/4时,对称、均衡、中心点、三角、圆、直线和弧形、硬边与软边,包括它们与色调、块面的关系,所有这些因素都凸显出来,它们成为绘画里的支撑力量,削弱或加强其中的某一点,画面就会产生不同的结果。这里会出现太多的可能性,而且关系微妙。无疑希腊艺术信奉的简朴、明晰和平衡的观念成了我检审自己作品的尺度。尽管在这个时期的作品里突出了形式的因素,形式大于个人的状态表演,但是面对形式各种无穷和微妙的诱惑,这种对规律性的体验仍然是一个画家必修的课程。尽管在很多时候我是一个表现主义者,但情绪的混乱和偶然效果不是我所看重的。另外,我所喜爱的莫兰迪、塞尚和蒙德里安的作品,都是经得住希腊式的眼光之审视。”

《理发剪刀与塑料瓶子》39.5x25.5cm,纸本炭精笔、淡彩,1997年7月 然而,在“剪刀”的被观看中,像《权利的词汇组画》一样被误读是经常的——“剪刀”被看作象征“锋利”“坚毅”的权力批判工具——被作为“政治波普”中的某个符号。事实是,“波普艺术对日常化图像的选择,是基于一种图像的非神圣化、大众化和通俗化,是带有一种喜剧化的姿态。所以毛旭辉虽然选择了日常物品作为他画面的图像,但他无法走到波普,也是他所以把日常物品都画得很表现和情绪化的原因,因为那是他对于平庸的日常生活的态度,而且是充满了一种悲哀,在这里,日常物品不是波普艺术家眼里的通俗的符号,而是引起悲哀的日常生活的一部分。”(栗宪庭《从苦闷的<红色体积>到悲凉的<剪刀>》,2005年)毛旭辉琢磨一把“剪刀”,不是为了制造一尊流行的偶像,也不是为了表现浪漫主义的活力,恰恰相反,他向来反对品牌效应。他画剪刀是为了在现代主义语言实践中摆脱自然主义的束缚,能够纯粹精神,如同“禁欲”一般克制欲望和冲动,从而达到宁静和高贵之境。 德国表现主义艺术家马克思·贝克曼(Max Beckmann,1884-1950)说过:“艺术是一座桥梁,通过可见之物到达不可见的地方。” 于毛旭辉而言,重要的不是画什么,而是画出了什么,“剪刀”从被安置于具体背景中,到抽离成一个纯粹的造型,从中揭示的是毛旭辉的艺术方法论。艺术可以是日常经验的吟游诗,也可以是超越一切经验趣味的点、线、面的纯粹精神。他的这把剪刀,不负载特定内容,更不囿于潮流,就是绘画本身的某个因素。作为艺术家,既能观照现实,又能不受任何干扰,直截了当地从事创作,是非常难做到的,毛旭辉在“剪刀”的创作中实现了自我超越。 |